本帖最后由 Akkio 于 2025-4-14 19:08 编辑

每年的4月14日被定为“世界量子日”,这一日期不仅是对量子力学历史意义的纪念,也是对量子技术未来发展的展望。量子力学的奠基人之一马克斯·普朗克提出了量子化假设,开启了现代物理学的新篇章,标志着经典物理学的终结。今天,量子技术已经从实验室走向了现实应用,量子通信、量子计算和量子精密测量等领域不断取得突破,推动着全球科技的进步。尤其是中国,在量子科技领域的进展不仅展示了自主创新的力量,还在全球竞争中占据了举足轻重的地位。

1900年4月14日,德国物理学家马克斯·普朗克(Max Planck)在柏林大学的实验室里,仔细研究黑体辐射的实验数据时,陷入了深深的思考。那时,经典物理学的理论在解释紫外线辐射时突然失败,这个问题被称为“紫外灾难”。普朗克提出了一个大胆的假设——能量并不是连续的,而是以离散的“量子”形式存在。这一假设不仅解决了紫外灾难问题,还为量子力学的诞生铺平了道路。更出乎意料的是,这个看似简单的假设,最终成了改变物理学历史的第一步。

一、普朗克的绝望赌博

当时,物理学界正被“紫外灾难”困扰:根据经典理论,炽热物体发出的紫外线应该是无限能量,但实验结果却完全与此不符。普朗克在自己的笔记中写道:“这完全是场灾难性的失败。”面对这场理论与现实的巨大落差,他做出了一个极为大胆的假设——能量并不是连续的,而是由“量子”组成的。为了支持这个假设,他引入了普朗克常数 h=4.135667696×10−15 eV·s,这一发现成为了量子力学的起点,也为现代物理学的奠基提供了新的视角。这个假设当时看起来只是为了应急解决眼前的问题,但它无意中揭开了量子物理的大门。

然而,这一理论的提出并未立刻获得广泛认同。即使是普朗克自己,也对量子化的概念持保留态度。在1905年,爱因斯坦利用光量子理论成功解释了光电效应,进一步为量子物理提供了强有力的证据。尽管如此,普朗克依然未能完全接受自己理论的完整性。可以说,量子革命的开场并不完全愉快,甚至连最初的创始人都未能完全理解和接受自己的发现。

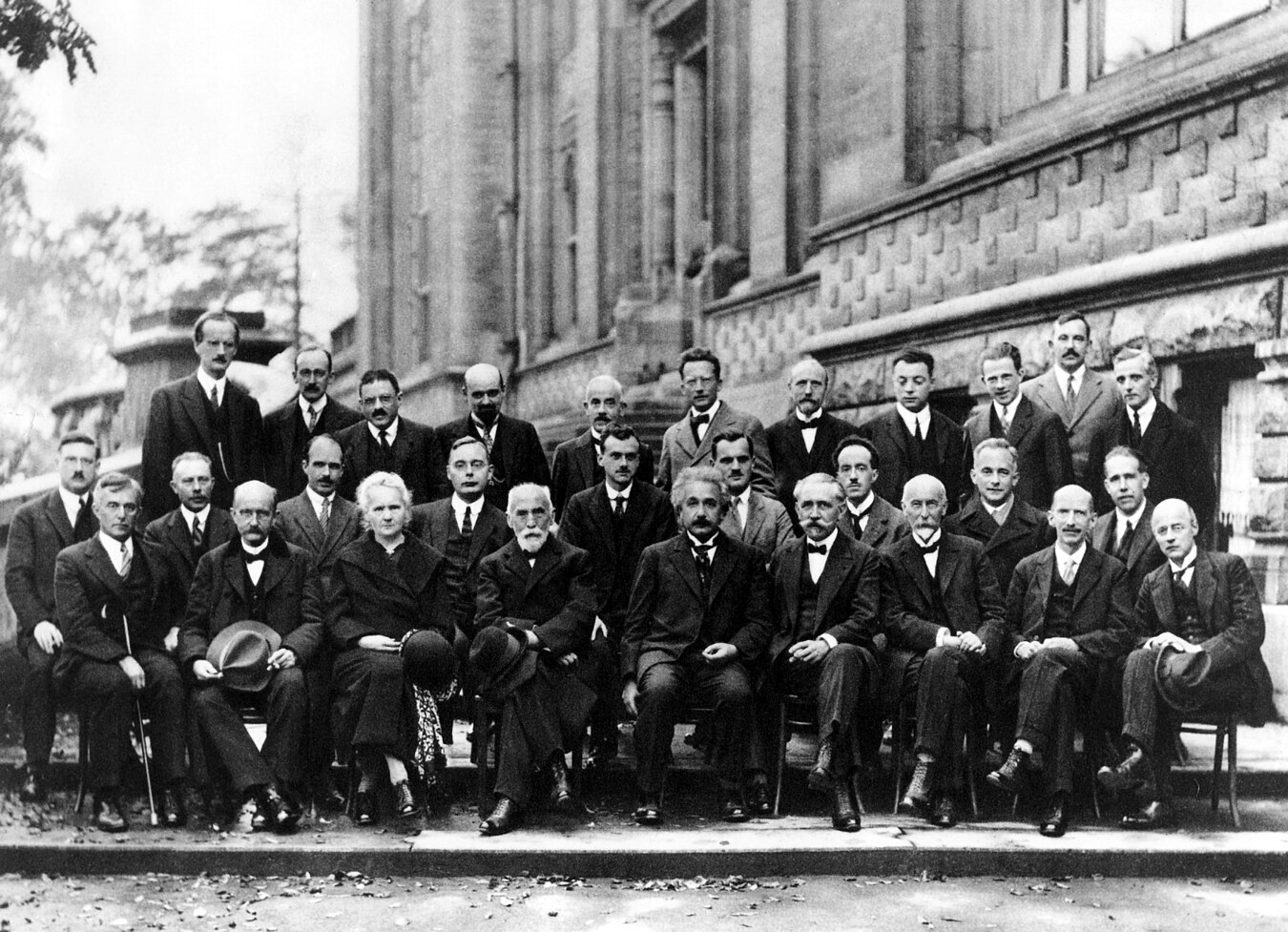

转眼到了1927年,索尔维会议的合影几乎成了物理学界的“全明星赛”。照片中,玻尔与爱因斯坦的辩论已经进入了白热化阶段,海森堡的不确定性原理也开始动摇传统的因果律,而薛定谔的猫则成了量子力学荒谬与深刻的象征。在这个会上,科学家们带着不同的理论和想法,用矩阵力学、波动力学等不同的“语言”,一起探索量子世界的奥秘。玻尔和爱因斯坦之间的“世纪之辩”尤其引人注目。当爱因斯坦曾言“上帝不掷骰子”时,玻尔巧妙回应:“不要教上帝怎么做实验。”这场辩论虽然没有达成共识,却让量子理论变得更加坚实,也使得量子物理从初期的怀疑到后来逐渐被广泛接受。

可以说,普朗克的研究虽然在当时遭遇了许多质疑,但后来他的发现被证明极为重要,成为了量子力学理论的基石。普朗克常数的历史背景,正是物理学从经典理论向量子理论转变的见证。它不仅为后来的科学研究指明了方向,也对科学界产生了深远的影响。

为了纪念这一历史性突破,2021年4月14日,世界各地的量子科学家们发起了“世界量子日”的倡议,旨在让公众更加了解和讨论量子科学与技术的发展。选在4月14日这个特殊的日子,正是因为这个日期数字“414”与普朗克常数前几位数字相吻合,寓意着对量子力学发展历程的致敬。这一天,既是对普朗克和量子力学的纪念,也是全球科学家们共同庆祝量子科技进步的时刻。

二、量子江湖群雄并起

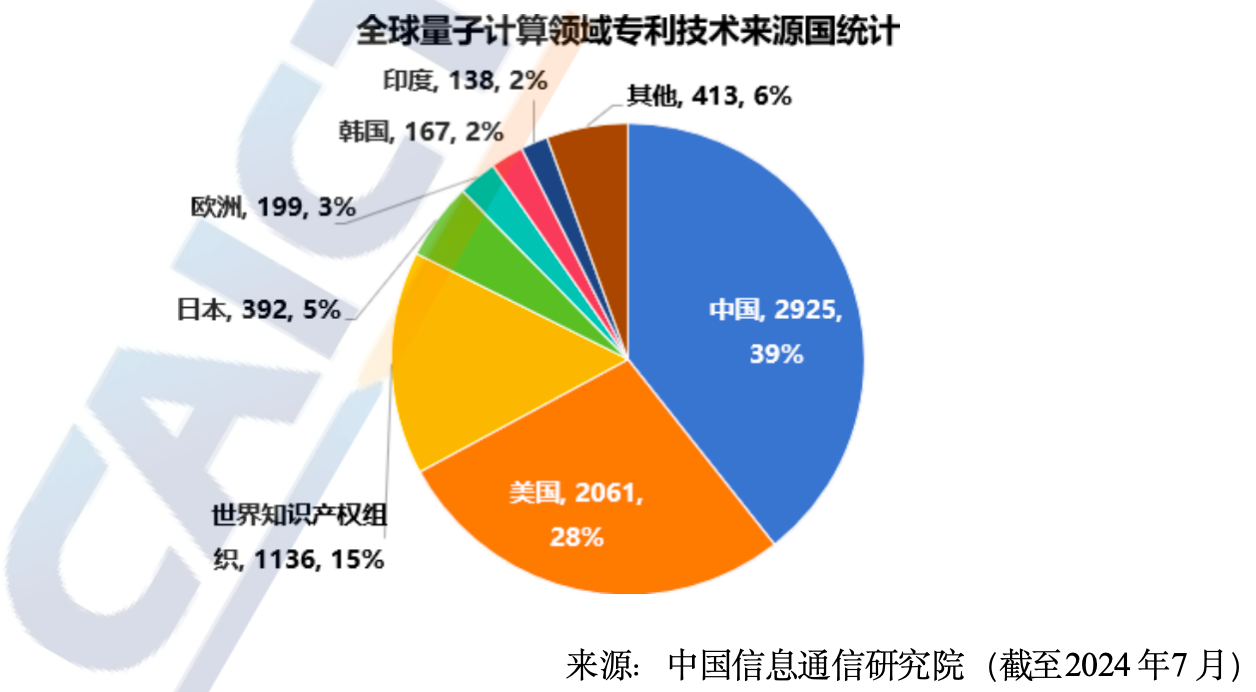

随着量子科学的不断发展,特别是近年来中国在量子技术领域的迅速崛起,量子技术的革命进入了一个全新的阶段。中国在量子通信、量子计算和量子精密测量等多个领域取得了一系列突破,已经成为全球量子科技竞赛中的重要力量。

2016年,中国成功发射了全球首颗量子科学实验卫星——“墨子号”。这颗卫星不仅成功实现了千公里级量子纠缠分发,还将量子通信技术从实验室推向了太空。这一壮举在全球范围内引起了广泛关注,当时,欧美的同行纷纷表示:“中国团队完成了一个教科书式的跨越。”这标志着中国在量子通信领域迈出了具有里程碑意义的一步,也让中国在这一领域的技术达到了国际领先水平。

在量子计算领域,中国也取得了显著进展。2023年,中国研发的“九章三号”量子计算机以255个光子的配置,刷新了光量子信息技术的纪录,再次提升了量子计算的技术水平。这一成就标志着中国量子计算技术的飞跃。此外,2023年,中国还发布了“Quafu”量子云平台,支持全球百余家科研机构进行量子算法的研究,进一步促进了量子计算领域的国际合作与技术应用。

2024年,中国发布了新一代550量子比特的相干光量子计算机,其强大的计算加速能力使其成功突破了经典计算的限制,速度比传统计算机在实际应用中的效率提升了数万倍。而在2025年,中国研发的“祖冲之三号”超导量子计算原型机,则成功解决了量子随机线路采样问题,其计算速度比目前最快的超级计算机快了15个数量级。这些技术突破不仅展示了中国在量子科技领域的强大实力,也标志着中国量子计算进入全球领先行列。

在量子精密测量领域,中国的进展同样引人注目。中科院自主研制的微型芯片原子钟,其精度和稳定性已经超越了美国同行,显示出中国在量子技术自主研发方面的显著优势。同时,铌酸锂基光量子集成“工具箱”的不断完善,以及单光子探测器和存储器的进步,为中国在量子设备自主化的道路上奠定了坚实的基础。

如今,全球量子技术的竞赛日益激烈,尤其是在量子计算领域。美国的“鱼鹰”处理器与中国的“祖冲之号”量子计算机,在量子比特数量上的追逐愈加白热化。与此同时,其他国家和地区的量子技术研发也在不断推进,力图缩小差距。量子计算的“量子优越性”往往是在微秒之间见分晓,这场竞赛的残酷程度,几乎可以比拟为一场没有硝烟的科技战争。每个新突破都可能意味着技术发展方向的颠覆,而谁能率先实现量子计算的实用化,谁就将在未来科技竞争中占据优势。

三、新量子竞赛的明与暗

然而,在这场激烈的竞赛中,真正的突破往往来自意想不到的角落。中科大潘建伟团队便是一个典型的例子。通过改造天文望远镜,这支团队成功实现了量子纠缠的太空实验,开启了量子科技的新篇章。这一大胆的创新方式充分展示了量子物理的核心哲学——任何可能性都值得探索。在这场量子技术的竞争中,中国的量子研究团队正凭借着这种敢于创新、突破常规的精神,推动着全球量子科技的进步。

量子技术的广泛应用将带来前所未有的科技突破。量子计算、量子通信、量子精密测量等领域的进展,正不断推动着社会的数字化转型,重新定义着信息处理、数据安全以及精密测量的标准。量子技术不仅会对通信、金融等传统行业带来颠覆,还将在新兴领域,如药物研发、材料科学等方面发挥巨大潜力。未来,量子技术的快速发展将深刻影响我们的日常生活,从解决全球能源危机到推动医疗科技的革新,量子科技的应用前景无可限量。

因此,量子日的设立,正是为了提醒我们不断反思、反思并推动科技的进步。这个纪念日不仅是对量子物理历程的致敬,它还象征着全球科研人员在追求知识与创新过程中的共同努力。量子科技的未来不仅属于某个国家或某个科学家,而是属于所有敢于探索未知、不断突破自我的人类。随着量子技术的不断成熟,我们或许正站在第二次科技革命的起点,而这一革命,将不仅仅改变我们的科技环境,还将对我们的社会结构、经济发展乃至全球治理产生深远的影响。 |