本帖最后由 Jack小新 于 2025-9-29 17:41 编辑

世界上为什么会存在固体?乍看起来,这似乎是个不知如何下手的问题。但实际上,对这个问题已经有了好几个层面的回答。而所有这些回答,都是基于量子力学。

01 固体为什么会有硬度

原子之间为什么会有排斥力?或者说,原子为什么不会重叠到一块去?例如你用手拍桌子,你会感到疼,而不会发生手穿过桌子这样的事。

有人可能会说,这是因为原子中有电子,而电子带负电,所以不同原子的电子之间会互相排斥。这是一个符合直觉的答案。但有了量子力学之后,人们就发现,电子之间的电磁力其实只是一个比较次要的原因。真正主要的原因,是泡利不相容**原理**。

泡利不相容原理

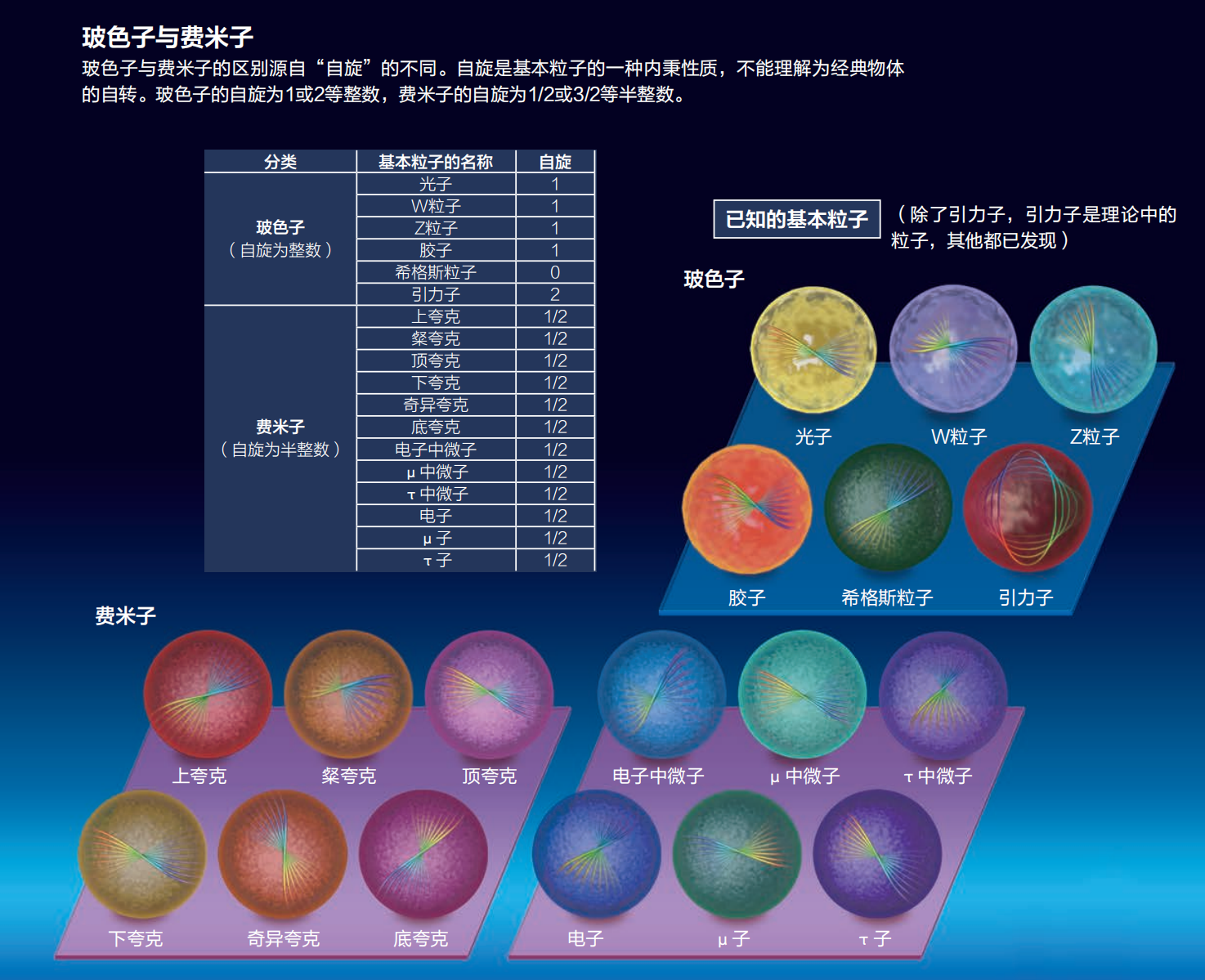

泡利不相容原理(Pauli exclusion principle),又称泡利原理、不相容原理,是微观粒子运动的基本规律之一。这个原理说的是,两个费米子不能处于相同的状态。费米子是微观粒子的一大种类。所有的微观粒子都属于两类,费米子(fermion)和玻色子(boson)。

其实,想要理解这些内容,我们只需要把握两点就够了:

(1)费米子遵循泡利不相容原理,而玻色子不受这个原理的束缚。也就是说,费米子不能有两个粒子处于同样的状态,但玻色子可以有任意多个粒子处于同样的状态。

(2)电子、质子、中子都属于费米子。作为对照,光子属于玻色子。

因此,当我们力图把两个原子重叠到一块的时候,有些电子就会被强迫处于同一个状态。它们非常不愿意这样,于是会产生一个强大的排斥,将它们推开。实际上,随着距离的缩短,这种泡利排斥是指数上升的。这个速度比同号电荷之间的电磁排斥快得多,电磁排斥只是反比于距离的平方。这就是为什么,泡利不相容原理是原子不能重叠到一起的主要原因。

02 如果原子之间只有排斥力,没有吸引力,那么它们还能不能形成固体?

乍看起来,没有吸引力,它们凭什么要待在一块呢?这明显不可能啊。而且量子力学会告诉你,两个中性原子相距很远的时候,它们之间会有吸引力,这个吸引的能量反比于距离的6次方。所以,你找不到只有排斥、没有吸引的真实体系。

然而奇妙的是,这个问题其实是很有意义的,而且在历史上给了我们巨大的教益。这个故事要从电子计算机的发明说起。

在第二次世界大战中,为了计算弹道、破解密码等需求,美国和英国都开始研制电子计算机。1946年,美国的ENIAC终于问世了。它的全称是Electronic Numerical Integrator And Computer,即电子数字积分计算机。很多人以为ENIAC是第一台电子计算机,但其实并不是,在它之前还有美国的阿塔纳索夫-贝瑞计算机(Atanasoff–Berry Computer,简称ABC)和英国的巨像计算机(Colossus)等。

最初的计算机都是军用的。到了20世纪50年代,开始部分地转为民用。从此,科学家开始在计算机上尝试尽可能广泛的各种问题。这样做的目的,除了这些问题本身之外,还包括评估计算机的逻辑结构以及验证计算机的能力。也就是说,当时计算机还是个新生事物,许多人还信不过它,或者不知道它能干什么。

然后,就出现了一门新的学科,叫作“分子模拟”,意思是通过原子级别的数值模拟,预测宏观体系的性质,例如密度、热容、扩散系数、熔点等。

分子模拟的方法有两种,一种叫作“蒙特卡罗模拟”(Monte Carlo simulation,简称MC),一种叫作“分子动力学模拟”(molecular dynamics simulation,简称MD)。

MC和MD这两种方法,都是在20世纪50年代提出的,而且一提出就是比较完备的形式。后来虽然在此基础上有不少改进,但基本框架一直没有变化。在这里我们无法详述MC和MD的细节,不过它们在理论上是严格的。只要对分子间相互作用的描述是正确的,这两种方法就能得到正确的宏观性质。这是一个巨大的优点。

然后,就有一个非常特别的问题:硬球体系会不会发生固液相变?

请仔细想想这个问题是什么意思。硬球体系指的是一种假想的体系,其中每个原子都好比一个硬球。也就是说,两个原子间的势能在它们没有相交时就为0,在它们相交时就变成无穷大。所以每个原子在没有跟其他原子相撞的时候就做匀速直线运动,跟其他原子相撞的时候就互相反弹开。请问,这样的体系能不能发生固液相变?

固态的冰和液态的水

再解释一下,固体指的就是晶体,即有序排列的结构,液体指的是无序排列的结构。硬球体系能形成无序结构,是理所当然的。所以真正有趣的问题是,硬球体系能不能形成有序结构?

绝大多数人的第一感觉应该是,不能。因为既然硬球之间没有吸引力,凭什么它们要待在有序的位置上呢?

固态的蜡烛受热后融化成液态

还有一点是,平时我们见到的固液相变,绝大多数都是由能量变化驱动的。例如液态的水变成固态的冰,冰的能量比水低,它们之间的能量差可以通过相变潜热测量出来。但硬球体系的势能只能取一个值,就是0!所以它的固态和液态在能量上完全没区别。

既然这样,它怎么可能变成固态呢?

———真正奇妙的是,分子模拟给出了答案。

1956年,奥尔德(B. J. Alder)和温赖特(T. E. Wainwright)做了第一个真正的分子动力学模拟,他们的研究对象就是硬球体系。1957年,伍德(W. W. Wood)和雅各布森(J. D. Jacobson)也用蒙特卡罗模拟研究了这个体系。他们共同的结论是,硬球体系可以发生固液相变。他们的研究作为相连的两篇文章,发表在1957年的《化学物理杂志》(Journal of Chemical Physics)上。

这个结果是如此的反直觉,以至于很多人看到后还是不信。论文发表后,1957年,在一次会议上,约15位著名的科学家讨论了这个问题,其中包括两位诺贝尔奖得主。他们就“硬球能不能形成稳定的晶体”举行了一场投票,结果仍然有一半人认为不能。

下面我们来解释一下,究竟该怎么理解这个结果。平时我们熟悉的相变是由能量变化驱动的,固态和液态哪个能量低就取哪个态。但在硬球体系中,能量没有变化,所以这时唯一的驱动力是熵,固态和液态哪个熵高就取哪个态。

熵这个概念你可能听说过,大致而言它是体系混乱度的度量。要深入理解这些理论,需要学习热力学这门课程,在这里我们就只说个大概。

我们日常的直觉是,越有序的体系熵越低,越无序的体系熵越高。根据这样的直觉,固态的熵肯定比液态的低,所以硬球体系不可能形成固态。你即使把所有原子初始放在晶格位置上,它们也会自发地跑开,变成无序的结构,对不对?

但真正有趣的是,这个直觉其实是错的!正确的思维是这样:我们不是要考虑单个原子的熵,而是要考虑体系整体的熵。

对单个原子来说,它占据的体积越大,它的熵就越高。但在总体积给定的情况下(注意这个前提),一个原子占据的体积多了,其他原子占据的体积就少了。多吃多占的原子的熵增加了,但其他原子的熵减少了。前者的收益和后者的损失哪个大,还不一定呢!

所以正确的结果是:

(1)当体系密度比较低的时候,每个原子都有充分的活动空间,不规则排布的收益大于损失,就是液相。

(2)当体系密度比较高的时候,不规则排布的收益小于损失,体系就会宁可待在规则排布上,也就是固相。

是的,规则排布的固相是因为熵更大而胜出的!

出人意料的一点是,这个相变可以由密度或者说体积的变化驱动,但不能由温度变化驱动。常见的实际体系的相变可以由温度变化驱动,是因为两相的能量不同,但在这里不存在。这也是这个问题如此反直觉的原因之一。

03 用“计划经济”来加深理解

当物资匮乏时,为了让所有人都能生存下去,有一个办法是计划经济、配给制。

一个具体的例子,就是粮票。1992年, 14岁的我收到中国科学技术大学的入学通知书时,上面写着我要带粮票去报到。而且特别注明,要的是全国粮票。现在的同学们可能无法想象,不久的以前买粮食、油、肉、蛋、糖、布、电视机等都是需要票证的,商品都处在短缺的状态。中国人民不再为吃发愁,其实仅仅发生在30多年前。

04 分子模拟可以发现新的原理?

最后,让我们回到硬球体系的固液相变。学术界从中学到了什么呢?现在我们已经公认,简单液体的结构主要是由排斥力决定的,吸引力只有次要的意义。也就是说,只要有排斥力,不需要吸引力,就可以形成固体。

一个更大的教训是,虽然分子模拟乍看起来似乎不能发现新的原理,因为原则上它所有的输出都已经包含在输入中了,但这种观点其实是错误的。分子模拟确实可以发现新的原理。

我曾经发过一条不到一分钟的科普视频,标题就是《世界上为什么会存在固体?》。这个视频甚至还不是精心准备的,而是一次量子科普直播中的节选。

出乎意料的是,这个视频有2500万的播放,7万的点赞,说明真的有很多人对这种基本问题感兴趣。那个视频中我只说了第一层的道理,即泡利不相容原理。评论区许多人对此议论纷纷,但没有人想到第二层的问题:单凭排斥力能不能形成固体?所以我只能说,如果你学了分子模拟,你就在——大气层。

文章改编转载自微信公众号:科学世界

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/uwzw-h3LwnIEXixjYuX_gg?scene=1 |